王树增讲长征,信念与牺牲的史诗

王树增是中国著名的军旅作家,其代表作《长征》详细记录了中国工农红军长征的历史过程,并在多个场合开讲长征精神。以下是对王树增讲长征的详细介绍:

1. 讲座内容:

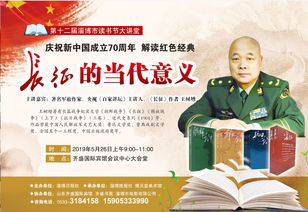

王树增在江苏书展上开讲《长征精神的当代意义》,强调长征是一种永不言败的精神,这也是长征的当代意义所在。

在广州城市理工学院的“诚理讲坛”上,王树增通过丰富的历史资料和鲜活的人物故事,带领大家重温长征的故事,解读“长征精神”。

2. 书籍内容:

王树增的《长征》是首部全景式记录中国工农红军长征的纪实文学作品。书中通过严肃的历史责任感记述了长征这一人类历史上的惊人壮举,展现了长征过程中悲壮、惨烈的战争画面和顽强不屈、充满智慧的灵魂。

修订版《长征》在原版基础上增加了大量对战役和人物的细节补充,添加了8幅珍贵长征地图和参考书目,为读者提供了更丰富的史料参考。

3. 讲座与书籍的影响:

王树增的讲座和书籍弘扬了长征体现的国家统一精神和不朽的信念力量,传递了长征精神的当代价值。

他的作品不仅获得了多项文学奖项,如中国出版政府奖、鲁迅文学奖等,还成为了革命传统教育的优秀教材。

通过这些讲座和书籍,王树增向公众传递了长征精神的深刻内涵和当代意义,激励人们从长征精神中汲取精神动力,不断攻坚克难。你有没有想过,那些在历史长河中熠熠生辉的名字背后,究竟隐藏着怎样的故事?今天,就让我带你走进王树增笔下的长征,感受那段波澜壮阔的历史。

王树增,这位当代著名的军旅作家,用他的笔触,为我们描绘了一幅幅长征的壮丽画卷。他的《长征》一书,历时六年,查阅了大量的史料,实地采访了许多老红军战士,将长征这一人类历史上的惊人壮举,以纪实的方式呈现在我们面前。

想象那是一个深秋的夜晚,寒风呼啸,万籁俱寂。你坐在窗前,手中捧着一本《长征》,仿佛穿越时空,置身于那个战火纷飞的年代。你看到了红军战士们坚毅的眼神,听到了他们铿锵的誓言,感受到了他们不屈不挠的精神。

在王树增的笔下,长征不再是简单的行军路线,而是一场人类意志的考验。他详细描述了长征的各个阶段,从准备阶段到失利阶段,再到转折阶段,最后大会师,每一个阶段都充满了惊心动魄的故事。

你可能会问,为什么长征如此重要?王树增在书中给出了答案。他说,长征是中国贡献给世界的最壮丽的英雄主义史诗,长征给予人类的精神财富是走向理想所必需的永不磨灭的信念。

在长征的准备阶段,红军战士们面临着巨大的压力。他们要应对国民党军队的围追堵截,要克服恶劣的自然环境,还要应对内部的矛盾和分歧。他们没有退缩,而是坚定地迈出了第一步。

在长征的失利阶段,红军战士们遭遇了前所未有的困境。他们不仅要面对敌人的围剿,还要应对内部的分裂。他们没有放弃,而是选择了坚持。

在长征的转折阶段,红军战士们找到了新的方向。他们以坚定的信念,翻越了雪山,跨过了草地,最终实现了北上抗日的目标。

在长征的坚持北上和南下分裂阶段,红军战士们面临着巨大的考验。他们既要应对敌人的围剿,又要应对内部的分歧。他们没有退缩,而是选择了坚持北上。

在长征的发展巩固和南下受挫阶段,红军战士们虽然遭遇了挫折,但他们没有放弃,而是继续努力,最终实现了大会师。

在长征的大会师阶段,红军战士们终于实现了他们的目标。他们用鲜血和生命,谱写了一曲曲壮丽的英雄赞歌。

读完《长征》,你可能会被王树增的文字所打动。他的笔触细腻,情感真挚,让我们仿佛亲身经历了那段历史。你会为红军战士们的英勇无畏而感动,你会为他们的坚定信念而敬佩。

王树增在书中说,长征是人类历史上罕见的不畏艰难险阻的远征。长征跨越了中国15个省份,转战地域面积的总和比许多欧洲国家的国土面积都大。长征翻越了20多座巨大的山脉,其中的5座位于世界屋脊之上且终年积雪。长征渡过了30多条河流,包括世界上最汹涌险峻的峡谷大江。长征走过了世界上海拔最高的广袤湿地,那片人烟罕至的湿地面积几乎与法国的国土面积相等。

而更重要的是,在总里程远远超过两万五千里的长征途中,中国工农红军始终处在数十倍于己的国民党军的围追堵截中,遭遇的战斗在400场以上,平均3天就发生一次激战。除在少数地区短暂停留之外,在饥饿、寒冷、伤病和死亡的威胁下,中国工农红军不但要与重兵围剿的敌人作战,还需要平均每天急行军50公里以上。

这就是长征,一段人类历史上的壮丽史诗。它让我们看到了红军战士们的英勇无畏,看到了他们坚定的信念,看到了他们不屈不挠的精神。

王树增的《长征》不仅是一部历史纪实作品,更是一部精神史诗。它让我们明白,无论面对怎样的困难和挑战,只要我们坚定信念,勇往直前,就一定能够战胜一切。

所以,当你再次翻开《长征》这本书时,不妨闭上眼睛,想象一下那个战火纷飞的年代,想象一下那些英勇的红军战士们。你会感受到他们的精神,你会被他们的故事所打动。

这就是王树增讲长征,一段波澜壮阔的历史,一段永不磨灭的信念。让我们一起,走进那段历史,感受那份精神,传承那份信念。